鄭秉泓/《台北物語》:又土又野又自由

文/鄭秉泓

很久不看深夜場次,但是深怕就此錯過傳說中的曠世奇片,只好勉為其難在十一點鐘出發前往參加每日只有一場、發生在深夜23:40的邪典儀式——片長118分鐘的《台北物語》。

▲《台北物語》海報(圖/翻攝自《台北物語》國際影迷總會臉書)

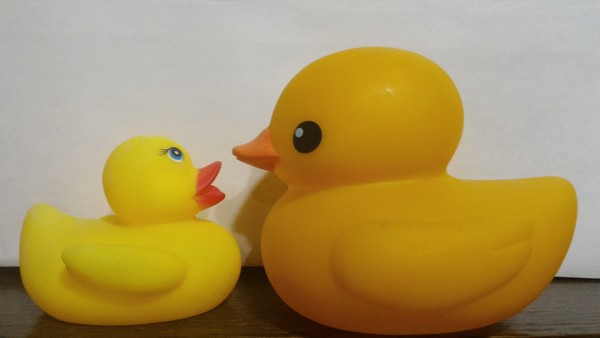

看電影之前,我猜想《台北物語》是因為太爛,才引發一票難求的眾人爭睹效應,我以為它會是另一部《奇幻同學會》,或者《舞鬥》。看完電影之後,我和其他二十多名觀眾一樣帶著愉悅的心情返家,然後我找出兩隻珍藏的黃色小鴨,幫它們拍了照,對我來說,《台北物語》就是左邊那隻山寨版的小鴨。

▲山寨版黃色小鴨(左)正版黃色小鴨(右)(圖/鄭秉泓提供)

這兩隻黃色小鴨購入的日期相差一個月。事情源於荷蘭藝術家霍夫曼帶著他設計的巨大黃色小鴨來高雄展出,當時我湊熱鬧跟著排隊去買官方認證的黃色小鴨,也就是右邊那隻。結果供不應求,後半段的人都沒買到,主辦單位說會再進貨,我只能敗興離開。騎車回家的時候,看到路邊一個歐巴桑在賣山寨版的黃色小鴨,價格只要官方認證版的十分之一,我忍不住就買了一隻。後來隔了一陣子,熱潮漸散,我在某個非假日特意繞去展場,這回不用排隊,輕而易舉買到正宗黃色小鴨。

說也奇怪,山寨版的黃色小鴨,也許是因為眼睛上面畫了三根睫毛,讓它看起來特別自信,彷彿對於自己的存在是深感榮耀的,認為自己是有達到官方認證水準的。山寨並不認為自己是山寨,它無意欺瞞別人自己是正宗,因為它從來就以為自己是正宗。這是歐巴桑賣的黃色小鴨,給我的強烈感覺。

把兩隻小鴨放在一起比對,山寨版無論外型或是色澤、做工皆輸,但它勝在很會叫,只要按壓它的身體,就會隨著力道大小發出層次有別的聲響。這兩隻小鴨目前最重要的任務,就是陪我八個月大的姪子洗澡,我姪子其實比較偏好山寨版,不只因為很會叫,還在於能讓他的小手掌牢牢抓住。

這兩隻小鴨在我床頭擺了這些年,我已經產生了情感,正宗版也好,山寨版也好,我都喜歡,除了姪子,我誰也不借。我甚至跟姪子一樣偏好山寨版多點,但我的理由是山寨版小鴨的血盆大口還有誇張的眉毛,散發出某種奇異的喜感,會讓我心情變好。

而《台北物語》也是如此。

我承認,《台北物語》的技術(攝影、音效)不忍卒睹,表演參差不齊,甚至我任教的電影科系學生拍攝的短片在質感上都比它穩定。但是,我覺得光用爛片兩字去打發它,會有點可惜。它爛得出類拔萃,宛如基因突變。好比你錯過路邊的野花不打緊,但如果今天你擦身而過的是基因塗變的妙蛙花呢?

▲《台北物語》劇照。(圖/翻攝自YouTube)

是的,《台北物語》是基因突變,它明明具備爛片該有的基本元素,但卻跨越那道關鍵之線,突變成為了奇葩。這種機率極其罕見,用宗教性字眼來說,就是奇蹟。《終極西門》、《虎姑婆》、《藍色矢車菊》、《彈簧床先生》、《魚狗》、《神選者》、《港都》、《舞鬥》、《他媽²的藏寶圖》、《奇幻同學會》因為跨不過去,只能停留在爛片的象限,萬劫不復;但是《台北物語》卻以一種渾然天成的方式,跨越了過去——那可能是吊扇要轉不轉的時候,也可能是三個女生對時的時候,當然更可能是煩人的電話語音時刻,或者陶瓷大麥町三度吠人,甚至是秋紅以一種架式十足的走路方式出場的時候……。

《台北物語》開場向侯孝賢的《冬冬的假期》和《戀戀風塵》致敬,影評人、編劇出身還會功夫的導演黃英雄則說自己受到拉斯馮提爾的逗馬95啟發,然後他有些實驗性的音畫處理會令人想起雷奈或是高達之類的法國新浪潮大師,整部電影充滿了reference,喜歡腦補的可以自由連結,當然不連結也沒關係。

▲《台北物語》劇照。(圖/翻攝自YouTube)

其實我不覺得《台北物語》是爛片。它很粗糙,劇本不知有意還是無心地省略了諸多該有的細節和鋪陳,但却又以一種不疾不徐鬆緊有致的節奏把四組八人的多線敘事說得清清楚楚,然後還安排一場讓這八惡人在別墅聚首互撕的大高潮,將每個人的祕密、假面一一掀開,片末再讓大家帶著領悟離開,想想多數的台灣本土劇和偶像劇可沒這等層次啊。再仔細回想片中天外插入的各種「外掛時刻」(對時、電話語音、滑手機、吊扇、茶壺等等),總是以看似隱晦但又淺顯易懂的方式,和片末的所謂「領悟」互通聲氣。於是我們恍然大悟,原來這是導演黃英雄對於當下台北的個人感觸,他的詮釋手法或許老派,但不會倚老賣老,反而有種質樸。且看他老人家唯恐你慧根不足參不透故事核心,索性弄出一首超直白的片尾曲,親自填詞,讓你沒有抱怨看不懂的理由,是不是很nice?

▲《台北物語》劇照。(圖/翻攝自YouTube)

寫到這裏,我忽然想起保羅哈吉斯的《衝擊效應》,以及保羅湯瑪斯安德森的《心靈角落》,當然不可避免地也該請出勞勃阿特曼的《銀色性男女》,以上三部都是霍夫曼認證的官方等級黃色小鴨。如果《衝擊效應》是中產家庭收藏版,那麼《心靈角落》就是校園示範教學版,《銀色性男女》則是博物館典藏版。至於《台北物語》,這隻路邊鋪個報紙擺一擺就賣起來的山寨版,或許在質感和氣勢上都與官方版差距太遠,說不定還被人認為太渺小不值一提,但是對我來說,它就跟路邊野草一樣,頑強地迎風而立,即使不小心掉進水溝,照樣張著血盆大口自在優游。

它上不了檯面,它土,它野,但是它自由,所以它隨風漂泊。

●鄭秉泓

高雄人,大學時念的是法律,研究所卻理直氣壯研究起電影,著有《台灣電影愛與死》,編有《我深愛的雷奈、費里尼及其他》及《六個尋找電影的影評人》。目前在大學教電影,在高雄電影節擔任短片策展人,但最愛始終是透過網路自由發表影評。

讀者迴響